たぶん私たちって誘導されているんだと思う、ってか……

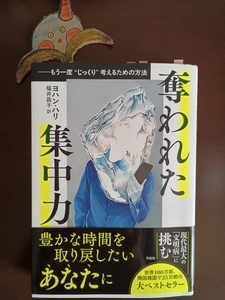

「奪われた集中力」もう一度“じっくり”考えるための方法

ヨハン・ハリ著 作品社

私が本を購入するとき、2種類の方法がある。①最初から自分で購入する②図書館で借りて読んでから購入する。

この本は②だ。60ページほど読んだところで、あ、これは買ったほうがいい、と思った。線を引きたい箇所がいっぱいあったからだ(そういう本でも買わないときはある。金銭的に無理、とか理由はいろいろ)。これほど面白いとは想像していなかった。ゆえに図書館で借りたわけで。

極めて簡潔に表現してしまうと、「注意力、集中力の低下は、気候・生態系の危機を招いていますよ」ということを警告してくる本だ。

近年、注意散漫に悩まされる人は多い、という。著者もそのひとり。気づいていないだけで、おそらくほとんどの地球人がそうなのだろう。

なぜなら、人類はいま、スマホ、コンピュータ、を使っているから。使わされているから。いや、頼っているから。いや、それがないと生活できない世の中になっているから。スマホの存在は大きい。パソコンがなくても、スマホであらゆる事々が完結できる。ほんとうに、いつの間にか世界はスマホの世界になってしまいましたね。

先日、70歳を過ぎていると思われるある男性が言っていた。「もうパソコン持ってないんですよ。ぜんぶスマホでできるから」と。そうですよね、と私は相槌を打っていた。そう、スマホはすごい電話機だ。

スマホって、よく考えたら「電話」なんですよね。以前スマホを買いにいったとき、お店の人がスマホのことを「でんわ、でんわ」っていうので、なんのことを言っているのか分からなかったことがあります。

長時間の読書。長文を読む。ドラマや映画をじっくり鑑賞する。考えながら話す。相手の話をじっくり聞く。そんなことも、いわゆるタイパコスパの価値観によってできない人、しないようにしている人が増えている昨今。

ちなみに、私の投稿はいつもかなり長文で、たぶん独りよがりな内容かもしれないが、楽しんで読んでくださる方々がきっといてくださることを信じて願いつつ書いている。面白いなぁ、と思う本やドラマや映画をぜひ紹介したい、ただそれだけなのですが…。結局こうして、要らないことまで書いて、長文になる。

それでも日本は、海外に較べてよく読書する国らしい。学者や評論家が言っていた。

注意散漫の原因は、現代社会では、やはりまずスマホを疑う。

情報量、速度、メール、呼び出し音…。常に私たちは思考や作業を中断させられる。情報を得るときも、スピード勝負。斜め読みだったり、止まらないスクロール。

なんなんだろう、これは、と昭和生まれの私は、まだふと冷静になれる。

電車のなかで、周囲を見回すのが好きだ。みんな何してるのかな、と。ほとんどの人がスマホをいじっている。何を見ているのだろう。ゲームかな。友人や推しの投稿?動画やドラマ?ショッピングサイト?

ニュース?新聞を読んでいる人もいるかな。電子書籍もあるだろう。なので、くだらないもの(失礼)をスマホで見ている、と一概に判断するのも良くない。勉強や調べ物をしているのかもしれない。私が学生のころは、電車のなかで分厚い辞書と教科書を膝にのせて、外国語の予習したりしてたっけ。今は分厚い辞書なんていらない。ほんとうに便利になった。

ところで、たぶん、何かに誘導されて次々と、指と目と脳を素早く動かし続けている人もいるのではないだろうか。そして、その状況に自分では気づいていない。

加えて言えば、その自分自身の行動が、巧みに選ばされている結果であるということに全く気づかないまま。なおかつ、自分で選択していると頑なに思い込んでいて、人にもそう話す。「SNSの情報は自分で選んでるんで、信用できます、テレビや新聞とは違います」と答えている街頭インタビューを見たことがある。

どうして私たちは気が散っているのか、集中力、注意力が低下しているのか。

著者は、多くの学者や専門家にインタビューを重ね、自身のフィールドワークも含めて(プロビンスタウンで3ヶ月間ネット遮断生活。例えて言うなら、インスタのいいねを気にしない生活)、緻密に調査していく。まだ研究途中のこともあるし、学者によって意見が分かれていることもある。ゆえにこの本は、すべてを断言していない。

いずれにせよ「速読的な生活」は、私たちの脳と心に大きな負担をかけてくる。

私たちが集中できない、気を散らしている原因を、14章にわたって提示している。

なかでも、「フロー」の話が興味深い。

これって、いわゆる「ゾーン」に近い状態のことですよね。自分の周囲が存在しないかのように、集中、没頭している状態。ゾーンのほうがより神がかっている。

B・F・スキナー(アメリカの心理学者1904〜90)は次のように説いている。

あなたとあなたの集中力は、人生で経験したすべての教科の総和でしかない。(…)頭脳明晰な設計者が望むように、いかようでも再プログラム化されうるという意味でだ。

(P62)

ミハイ・チクセントミハイ(ハンガリー出身の心理学者1934〜2021)は、1956年にアメリカに渡ったとき、アメリカの心理学が上記のスキナーが提唱する概念に支配されていることに驚いたという(P61)。

そして、

何年も経ち、インスタグラムの設計者たちはこう問いかけた。もしユーザーに自撮りをするよう条件付けしたら——マークや「いいね」をつけるようにしたら——、一心不乱に自撮りをするようになるだろうか。(…)彼らはスキナーのテクニックの核心部分を取り入れ、10億人に適用した。

(P62〜63)

動物を調教するかのように。

その一心不乱の狂気の映像が映し出される映画やドラマが頭に浮かぶ。気づいていないだけで、人類はすでにそうなっている。

確かに、私たちは社会のなかで、あらゆる影響にさらされている。何の影響も受けずに生きることは不可能だ。

だったら良い影響を受けるような仕組みになっていればいいのに、と思いますよね。それはそれでまたある種の洗脳になるかもしれない(これは深い問題であり、紙面も、私の思考の余裕もないので、ここでは触れません)。

著者は言う、スマホ、ネットの仕組みを「より良い仕組みに変えることはできるのだ」と。しかし、それをやろうとすると邪魔される、そうだ。端的に言えば、金儲けができなくなるから。

哲学者・國分功一郎はこう書いている。

何ものからも影響も命令も受けていない、そのようなものは人間の心の中には存在しえません。人間は常に外部からの影響と刺激の中にあるからです。

(「はじめてのスピノザ」P115から抜粋)。

精神は“このこと”または“かのこと”を意志するように原因によって決定され、この原因も同様に他の原因によって決定され、さらにこの後者もまた他の原因によって決定され、このようにして無限に進む。(スピノザ エチカ 第二部定理四八)

(「はじめてのスピノザ」P118)

土曜日にテレビをつけると、次の日曜日に時間的・金銭的余裕を注ぎ込んでもらうための娯楽の類を宣伝する番組が放送されている。その番組を見て、番組が勧める場所に行って、金銭と時間を消費する。さて、そうする人々は「好きなこと」をしているのか?それは「願いつつもかなわなかった」ことなのか?

(國分功一郎「暇と退屈の倫理学」P22)

ミハイが提唱したのが「フロー」だ。

ミハイは、ある画家のグループを観察した。

芸術家は、創作に没頭している間の感覚がなくなるようで、まるで催眠によるトランス状態に陥っているかのようだった。それは、深遠な形の集中だったのである。

時間を注いで絵を完成させると、画家たちは自分の作品を意気揚々と眺めたり、自慢したり、称賛の声を得ようとすることがなかった。ほとんどの画家は、その絵を隅に置き、別の絵を描き始めたのである。

もしスキナーが正しい——人間が何かをするのは、報酬を得て、罰を避けるためだけだ——とすれば、これでは辻褄が合わない。

(P63抜粋)

ミハイは、他の活動、ロッククライマー、チェスプレイヤーなどなどを研究し、「肉体的につらく、疲弊させ、危険ですらあるようなことをしていたのは、当然の報酬を得るため」ではなく、「それが好きで好きでたまらなかったからだ」と発見する。並外れた集中力を引き出す活動をしているとき、彼らは何を感じているのか。彼らはこう言った。「流れ(フロー)に運ばれたんです」と(P64より)。

ミハイはこれを「フロー状態」と呼んだ。

どうすればその「ほとばしり出る集中力」を探し当てることができるのか?

①明確に定義した目標を選ぶ

目標追求を決意し、その間は他の目標を後回しにする。タスクをひとつにする。

②自分にとって意味のあることをする

意味のないことを自分にさせようとすると、注意は滑り、落下する。

③自分の能力の限界に挑戦する

簡単過ぎると自動操縦になり、難しすぎると不安なって調子が悪くなる。

(P65〜66を筆者がまとめました)

私たちは現在、これまでの歴史のなかでも、より多くの情報や命令に操られている状態だと言っても過言ではない。それは資本主義、経済至上主義、簡単に言えば、誰かの金儲けのために。溢れかえったネット発信とCM。

お笑いコンビ・オードリーの若林正恭が書いたエッセイを、私はふと思い出した。

2014年2月初頭、スーパーボウルのロケでぼくはニューヨークにいた。生まれて初めてのニューヨークだった。ニューヨークのタイムズスクエア、ブロードウェイ、ウォール街を歩いた。タイムズスクエア周辺には、日本では見ないようなド派手な広告モニターがひしめいていた。

広告からは、

「夢を叶えましょう!」

「夢にチャレンジしましょう!」

「やりがいのある仕事をしましょう!」

と、絶え間なく耳元で言われているような気がした。もしも「無理したくないんだよね……」などと言おうものなら、目の前で両手を広げられて「Why?」と言われそうだ。

(…)

もしかして、ここから発信されている価値観が、太平洋を渡って東京に住むぼくの耳まで届いていたのではないだろうか?

「やりがいのある仕事をして、手に入れたお金で人生を楽しみましょう!」

(「表参道のセレブ犬とカバーニャ要塞の野良犬」P14〜15)

私は、國分功一郎先生のスピノザについての論考などから、「コナトゥス」という概念を知った。

「ある傾向をもった力」「自分の存在を維持しようとする力」「その人(物)の本質」のこと。

ゆえに私は(曲解かもしれないが)、これを「自分の好きなことをする」「ほんとうの自分でいる」ということだと捉え、認識している。

自分の好きではないこと、苦手なこと、周囲から押し付けられた価値観で生きていると、人は苦しくなるのだと私は思っている。それを我慢したからといって成長するわけではない。

そして、この著書で言われている「集中力」にもつながる。「フロー」だ。

人は「コナトゥス」を体現しているとき、「フロー」でいられる、ほんとうの自分でいられる、楽しい、のではないか?ある意味、この「楽しい」は「楽」につながると思う。すなわち「苦」ではない、「苦しくない」。

著者は最後に、地球を救う方法を提示する。

速度を上げ続けなければならないという信念に支配された世界では、注意と集中を救い出すことは結局不可能なのではないだろうか。(…)

成長マシンは、人間を追い立てて心の限界を超えさせてきたが、生態系の限界を超えさせようと地球を追い立ててもいる。(…)

ぼくらの注意力が破壊されると地球温暖化に対処できなくなる。

(P303〜304)

気候危機は解決できる。(…)

そのためにには、集中し、お互いまともな会話をし、明確に考える必要がある。この解決策は、三分ごとにタスクを切り替え、アルゴリズムに吹き込まれた怒りにまかせて常にどなり合っているような、混乱した人たちでは達成できないだろう。(…)

(P305)

「ともに手を取り合って、みんなで山火事に立ち向かわなければならない」著者は、地球の危機に気づきはじめている人たちに、呼びかける。

この本では、注意散漫の要因として、睡眠不足、ソーシャルメディア、食生活、教育、マインドワンダリングなどなどが、多くのインタビューや探求を通して示されている。読むと納得することばかりである。